中国には「国が公表するPMI」と「民間が公表するPMI」が存在します。

それぞれ特徴があり、共に中国株への投資だけでなく、世界経済を占う上でも重要な指標となります。

PMIには「製造業PMI」と「非製造業(サービス業)PMI」がありますが、こちらのページでは景気や株式市場に影響が大きい「製造業PMI」について掲載しています。

特に「国が公表する製造業PMI」が50を下回ると株式市場では注意が必要です。

また、「民間が公表する製造業PMI」は株式の先行性も認められます。

詳細は下記をご覧ください。

中国は「国が公表するPMI」と「民間が公表するPMI」が存在する

製造業購買担当者景気指数(製造業PMI)は当面の景気を予想する上で非常に重要な指標となります。

PMIはPurchasing Manager's Index(購買担当者景気指数)の略です。

企業の購買担当者に新規受注や生産、雇用の状況などをアンケート調査し、指数化したものです。

PMIは製造業と非製造機(サービス業)のデータが公表されますが、注目度が高いのは「製造業PMI」てす。

数値は50が判断の分かれ目で、この水準を上回る状態が続くと景気拡大、下回ると景気減速とされます。

そして、PMIはどの国でもありますが、中国では2つの製造業購買担当者景気指数(PMI)が公表されています。

1つ目が中国政府が調査・公表する「国家統計局中国購買担当者景気指数(国家統計局PMI)」です。

もう1つが民間のマークイット社が調査し、中国メディア大手の財新(Caixin)がスポンサーとなって公表している「財新マークイット中国購買担当者景気指数(財新マークイットPMI)」です。

2015年7月まではHSBCがスポンサーとなっており、「HSBC購買担当者景気指数(HSBC中国PMI)」と呼ばれていました。

つまり、「国が公表するPMI」と「民間が公表するPMI」が存在します。

また、公表時期は「国家統計局製造業PMI」が当月データを月末に公表、「財新マークイット製造業PMI」が前月データを翌月の初めに公表となっており、連続して公表される形となります。

- 「国家統計局PMI」と「財新マークイットPMI」の詳細についてはこちらもご覧ください:中国の経済指標チェックリスト

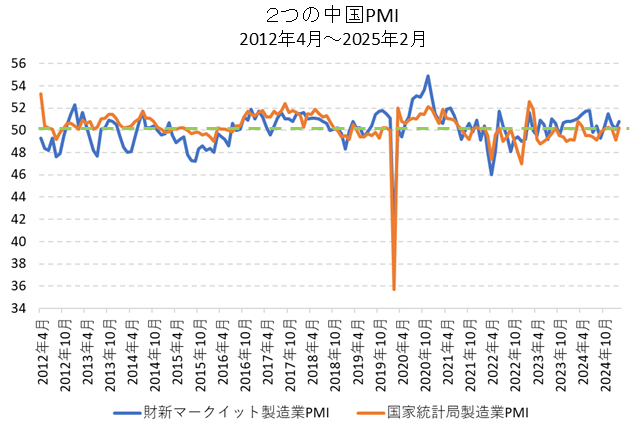

「国家統計局製造業PMI」と「財新マークイット製造業PMI」の比較チャート

データが取得できた2012年4月以降の「国家統計局製造業PMI」と「財新マークイット製造業PMI」の推移はこちらになります。

新型コロナウイルスの影響で2020年3月前後はPMIが大きく低下しています。

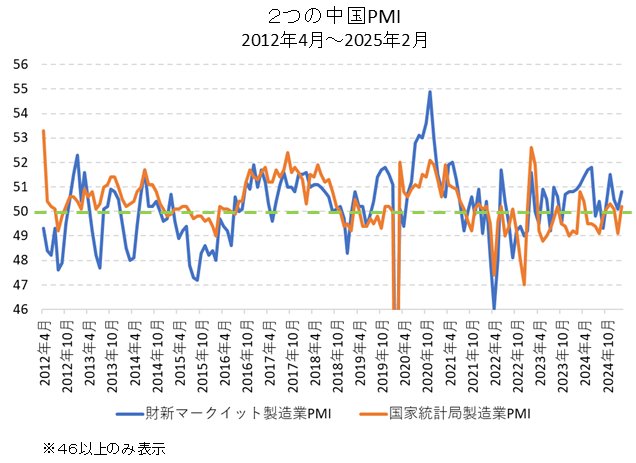

比較しやすいように46以下を除いたチャートがこちらです。

「国家統計局製造業PMI」と「財新マークイット製造業PMI」を比較すると「国家統計局製造業PMI」の方が高めの数値が出る傾向があります。

特に顕著なのが「財新マークイット製造業PMI」が50を下回る局面でも「国家統計局製造業PMI」はギリギリ50を維持するパターンが多くなっています。(特に2012年~2018年)

一部には、国の政策が上手くいっていることをアピールしたいので、恣意的に高く誘導しているのではと「国家統計局PMI」のデータを疑う向きもあります。

本当のところはどうなのか分かりませんが、中国の場合、国が公表するデータはどうしても信頼性の面で問題があります。

マーケットでは恣意的に操作されやすい「国家統計局PMI」より民間の「財新マークイットPMI」の方が信頼性が高いと言われることが多くなっています。

ただし、2つのデータの違いは調査対象が異なることが要因の可能性もあります。

「財新マークイットPMI」は「国家統計局PMI」より中小企業や輸出企業の割合が多く、景気に敏感に反応すると言われています。

それが「財新マークイットPMI」が50を下回る頻度が多い理由の可能性もあります。

また、近年、中国の製造業PMIは世界経済の先行きを占う先行指標としても注目されることが多くなっています。

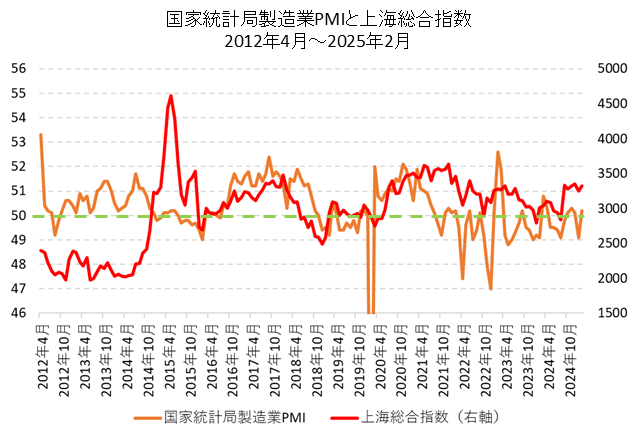

「国家統計局製造業PMI」「財新マークイット製造業PMI」と上海総合指数の比較チャート

こちらでは中国の製造業PMIが株式投資の指標として有効であるかを確認します。

見やすくするために「国家統計局製造業PMI」と「財新マークイット製造業PMI」を分けてチャートを作成しています。

まず、「国家統計局製造業PMI」と上海総合指数の比較チャートです。

上記でも触れましたが、「国家統計局製造業PMI」は50を下回ることがあまりありません。

「国家統計局製造業PMI」が50を下回っている時は株価も低調な動きとなることが多くなります。

「国家統計局製造業PMI」が50を下回る場合は注意が必要と言えそうです。

ただし、必ずしも「国家統計局製造業PMI」が株価に先行しているとは言えないようです。

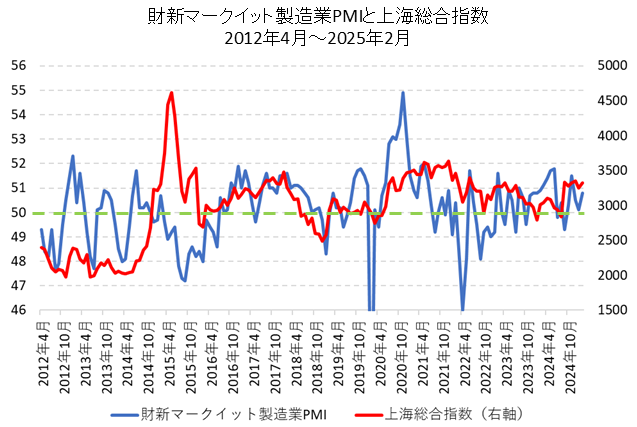

次に「財新マークイット製造業PMI」と上海総合指数の比較チャートです。

完全にリンクしている訳ではありませんが、「財新マークイット製造業PMI」が50を上回っている場合は株式のパフォーマンスが良く、50を下回っている場合は株式のパフォーマンスが悪くなっています。

さらに「財新マークイット製造業PMI」は株式に対して若干の先行性も確認できますので、中国株投資を行う際には確認しておいた方が良いと考えられます。

- 中国株式市場の長期推移はこちら:新興国株式市場(中国・インド・ブラジル・ロシア)の長期推移

- 中国株式市場の仕組みについてはこちら:中国株式市場の仕組みを分かり易く解説【香港・上海・深セン / A株・B株・H株・ハンセン・レッドチップ】

- 米国のPMIと米国株(S&P500)の比較についてはこちら:PMIと株価を比較(ISM製造業景況感指数とS&P500指数)