こちらのページでは日本株の「部門別売買状況」と「部門別保有状況」について時系列データとポイントを掲載しています。

「外国人」は1990年代以降、日本株を大きく買い越し、日本株の30%以上を保有するまでになりました。

詳細は下記をご覧ください。

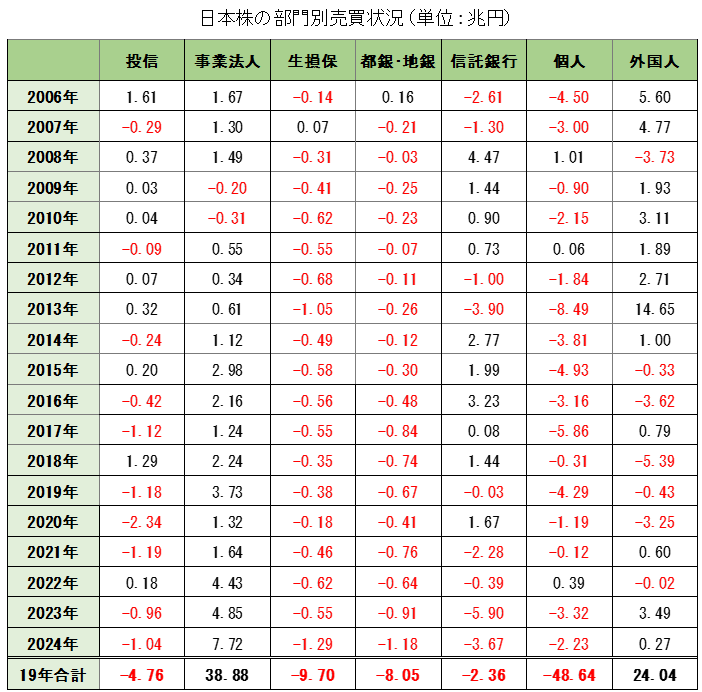

まずは日本株の部門別売買状況です。

日本株の部門別売買状況(長期推移2006年12月~2024年12月)

※2021年までは東証1部、2022年以降は東証プライムのデータ

※委託注文の主要な部門のみ掲載、1月~12月合計のデータ

日本株売買状況のポイントについて箇条書きで掲載します。

日本株売買状況の全体的なトレンド

- 「個人」は2006年以降、ほぼ一貫して売り越している

- 「外国人」は2014年までは買い越していたが、2015年~2022年に約11兆円売り越した。2023年・2024年は再び買い越しに転じた。

- 2013年以降行われていた「日銀のETF買い」について、部門別売買状況では証券会社の「自己売買」にカウントされるため上記には含まれていない(一般的に報道される「日本株の部門別売買状況」は「自己」「委託」のうち「委託」における部門別の売買状況である)

「外国人」の日本株売買状況

- 上記表には掲載していないが、小泉元首相による構造改革期待から2005年に10兆円以上買い越し、2006年~2007年も含めると、2005年~2007年の3年間で20兆円買い越した。

- アベノミクス開始直後の2013年は15兆円の買い越し。

- 2015年~2022年は11兆円の売り越し。

- 2014年までは産油国のソブリンウエルスファンド(SWF)が一貫して買い越していた模様。2015年以降の外国人投資家の売り越し転換は、原油価格の下落で産油国からの流入が減ったことも要因である。

- 2018年は過去13年間で最大の5.39兆円の売り越しとなった

- 2023年は3.49兆円の買い越しとなり、2013年以来の大幅な買い越しとなった。

「個人」の日本株売買状況

- 個人については新規公開(IPO)や公募増資(PO)による取得は買いに入っていないため、実際より売り越し額が大きく表示されていることになる。

- 逆張りの傾向が強く、日本株が下落した年は買いが増加、上昇した年は売りが増加する

「事業法人」の日本株売買状況

- 「事業法人」の買いは自社株買い、売りは持ち合い解消が中心となっている。

- 以前のように持ち合いで株式を保有するケースは少なくなっている。長期的トレンドでは持ち合い解消による売りが続く一方、自社株買いによる買いが増加しているため、トータルでは買いが優勢となっている。

- 2014年以降、コーポレートガバナンスコード・スチュワードシップコード制定によりROE経営にシフトする会社が多く、ROEを高める手段として自社株買いが増加した。

- 自社株買いについてはこちらを参照:自社株買いの重要なポイントを全て分かりやすく解説

「信託銀行」の日本株売買状況

- 年金の売買が中心。

- 日本株が下落するとポートフォリオの日本株比率が低下するので買い、日本株市場が上昇すると売りというリバランス取引の影響を受ける

- 2014年に年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が運用の基本ポートフォリオ(資産構成割合)を見直しを行い、日本株の比率が12%→25%に引き上げられた

- GPIF基本ポートフォリオ(資産構成割合)の変更(2014/10/31)

- 国内債券60%±8% ⇒ 35%±10%

- 国内株式12%±6% ⇒ 25%±9%

- 外国債券11%±5% ⇒ 15%±4%

- 外国株式12%±5% ⇒ 25%±8%

- 短期金融資産5% ⇒ 0%

- GPIFの基本ポートフォリオの変遷はこちらを参照:GPIFの役割とポートフォリオの変化

「生損保」「都銀・地銀」の日本株売買状況

- 持ち合い解消で長期的に売り越しを継続

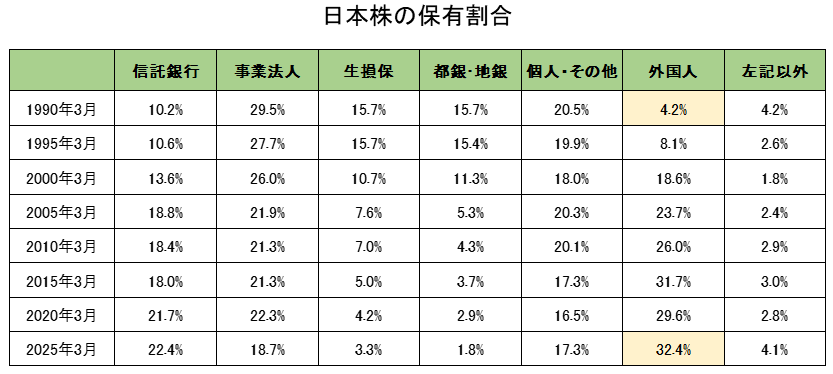

次は日本株の部門別保有状況(保有割合)の推移です。

日本株の部門別保有状況(長期推移1990年3月~2025年3月)

日本株に占める各部門の保有割合を掲載しています。

※データは東証一部・二部の合計値

日本株保有状況についてポイントを箇条書きで掲載します。

「外国人」の日本株保有割合の変化【1990年3月4.2%→2025年3月32.4%】

- 「外国人」は1990年3月は4.2%しか保有がなかったが、2025年3月には32.4%超まで上昇した。日本株の時価総額は1990年3月末が約480兆円、2025年3月末が950兆円であり、外国人投資家の保有金額は1990年3月末の約20兆円から2025年3月末には約300兆円まで拡大した計算になる。

「事業法人」「都銀・地銀」の日本株保有割合の変化【持ち合い解消が進む】

- 「事業法人と都銀・地銀」を合計した持ち合い株は1990年頃には約45%を占めていたが、現在は持ち合い解消が進み約24%まで低下している。これは合理的な経営をそれほど望まない投資家が減少し、合理的な投資家(純粋な投資家)にシフトしていることを意味しており、日本株式市場にとってはプラスと言える。

- 事業法人の数字がそれほど減少していない理由:①自社株買いで取得した株式を金庫株として保有している会社が増加、②オーナー系企業の場合、資産管理会社で保有するケースが増加、③親子上場

- 自社株買いや金庫株についてはこちら:自社株買いの重要なポイントを全て分かりやすく解説

- 資産管理会社についてはこちら:富裕層の資産管理会社について

- 親子上場についてはこちら:親子上場は時価総額の水増しを招くので禁止にするべき

「信託銀行」の日本株保有割合の変化【投信・年金の保有が増加】

- 「信託銀行」は投信や年金が含まれている

- 2000年以降、投信・年金ともに残高が増加した

「個人」の日本株保有割合の変化【伸び悩み】

- 上記にはデータがないが、1970年頃は「個人」が40%近く保有していた。

- 1990年~2025年は個人株主数は増えているが、保有金額ベースでは15%~20%前後となっている。

- 売買状況では個人は大幅な売り越しが続いていたにも関わらず、保有比率がそれほど低下していないのはIPO・POでの購入は売買状況の買いにカウントされない事が影響している

- 日経平均の長期チャートと変動要因の解説はこちらをご覧ください:日本株(日経平均)とドル円レート長期推移(チャート・変動要因)

- 日本の株式時価総額ランキングの変化についてはこちらをご覧ください:日本の株式時価総額ランキングの変化(1989年・2000年・2009年・直近)